DE LA PASSION A PÂQUES…

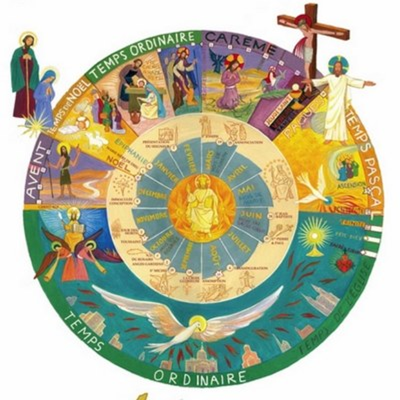

Le temps du carême (40 jours) offre chaque année un cheminement riche de spiritualité biblique, qui incite à vivre pleinement la célébration de la Pâque du Christ. Nous voici au cœur de la réalité baptismale, mystère de renaissance dans l’amour de Dieu.

Le carême est un temps de conversion qui s’ouvre sur la joie pascale, comme le nouvel an juif qui propose une vision des commencements et de la finalité de l’humanité : en faisant le point lors du Yom Kippour sur ses propres comportements, le contemporain de Jésus demande pardon à ceux qu’il a offensés, afin de se préparer à expérimenter en lui-même la miséricorde de Dieu à son égard. La prière, le jeûne et l’aumône vont l’aider à concrétiser ce renouvellement personnel.

Dans le même esprit, « Confessez vos péchés les uns aux autres ! », dit Jacques aux chrétiens venus de la Synagogue.

L’expiation des péchés se faisait par les sacrifices d’animaux au Temple de Jérusalem. L’auteur de la lettre aux Hébreux souligne le tournant qui s’est opéré par la suite, après la destruction du Temple par les Romains en 70, et la fin des sacrifices. Désormais, c’est dans le Christ, Serviteur souffrant (Isaïe 53) qui donne sa vie pour effacer nos fautes que la purification s’opère : « Notre grand prêtre n’est pas dans la nécessité d’offrir des victimes d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux de son peuple. Jésus l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même ».

Dimanche des Rameaux et de la Passion :

C’est le dimanche où l’on lit le récit de la passion de Jésus.

Le triomphe fait à Jésus entrant à Jérusalem se fait aux cris de « Hosanna au Fils de David ! ». Il s’accompagne des branches de palmier en son honneur. Sa royauté spirituelle est contestataire de celle en vigueur, manipulée par l’occupant.

Lors de la fête des Cabanes (Soukkot), mémoire de l’itinérance d’Israël au désert, les membres du peuple agitent un bouquet constitué d’une branche de palme, d’un rameau de myrte, d’un rameau de saule et d’un cédrat, quatre végétaux symbolisant la diversité universelle du peuple élu. Certaines branches odoriférantes évoquent le fait que des fidèles fervents, témoignant de bonnes œuvres, parfument le reste du peuple.

Au chant du « hosanna », (hoshanna, de la même racine que Yehoshua : Jésus) les juifs tournaient en procession sept fois autour de l’autel du Temple, les branches à la main, pour représenter l’enveloppement du peuple par la tendresse de Dieu, à la manière du Cantique des Cantiques.

Ce dimanche des Rameaux, c’est en acclamant le sauveur que les disciples du Christ redisent la tendresse manifestée par le Dieu de miséricorde. On retrouve là l’ambiance messianique décrite par Zakarie : « Pousse des cris de joie, Fille de Sion, voici que ton roi vient à toi ; il est juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, petit d’une ânesse. L’arc de guerre sera brisé, il proclamera la paix pour les nations… » (Za 9, 9-10).

La messe des huiles d’onction

Au cours de cette célébration avec tous les prêtres du diocèse, l’évêque consacre le saint chrême, l’huile parfumée pour les sacrements du baptême, de la confirmation, de l’ordre. Il bénit aussi l’huile des catéchumènes, et celle du sacrement des malades. Dans la tradition hébraïque, l’huile a une fonction majeure. Elle alimente jour et nuit le chandelier à sept branches au Temple, et c’est pourquoi elle est au centre du miracle de Hannouka. Pour les disciples de Jésus, elle est précisément à l’origine du nom de Christ et de chrétien, puisque Christ (Mashiah) Messie, signifie « oint d’huile » par Dieu.

L’onction d’huile marquait le front des rois, des prêtres et des prophètes d’Israël. Pour l’onction consécratoire du grand prêtre, l’huile était même versée en forme de croix, selon l’ancienne graphie de la lettre tav évoquant la Torah.

Tout baptisé en Jésus Christ est greffé sur l’histoire sainte et devient ainsi avec lui roi, prêtre et prophète, c’est-à-dire héritier – par pure grâce – de la tradition vivante d’Israël. Après l’eau baptismale, l’onction du saint chrême résume tout cet attachement à la spiritualité biblique du peuple de Dieu, actualisé par la présence bénéfique de l’Esprit Saint.

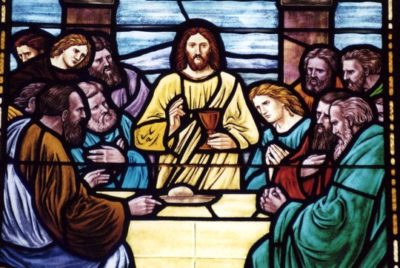

La cène du jeudi saint

La liturgie rappelle ce moment intense où Jésus célèbre son dernier seder pascal avec ses apôtres. Comme chaque année, Jésus commémore la Pâque juive – libération des servitudes – en y insérant cette fois le geste de son propre mémorial pascal (zakhor), non pas comme souvenir du passé, mais pour rendre les disciples contemporains d’un événement qui ouvre sur l’accomplissement des temps dans le Royaume.

Le corps et le sang du Christ sont ceux du Ressuscité, selon l’alliance nouvelle qu’annonçait Jérémie : c’est bien le corps glorieux et la vie nouvelle issus du sacrifice de la crucifixion qui anticipent l’avenir.

L’Eglise romaine a toujours conservé le pain azyme, la matsa, pour manifester la relation entre les Pâques chrétienne et juive. Le geste du lavement des pieds souligne le lien vital entre eucharistie et engagement concret au service des frères. « A la fin du repas, il prit la coupe » : cette coupe unique que Jésus boit et transmet est la seule qui reste après les 4 autres déjà bues, c’est la 5ème coupe, celle d’Elie, l’annonciateur des temps messianiques.

La vénération de la croix

Il ne s’agit pas de glorifier un instrument de torture venu de Perse et largement utilisé par les Romains pour mater cruellement les populations conquises. Mais comme le présente saint Jean, la gloire et la croix sont liées, en ce sens que la crucifixion met simultanément à jour la cruauté humaine et la tendresse divine.

Nous ne nous focalisons pas sur un vaincu, mais nous acclamons le vainqueur du mal ; le Juste innocent torturé, c’est un message sur la dignité de la personne humaine reconsidérée dans l’amour de Dieu. Jésus Fils de Dieu, plein de bienveillance envers l’humanité, accepte cette injustice pour nous attirer vers la justice. La croix d’ignominie devient glorieuse (4ème évangile) puisqu’en elle se manifeste une voie de salut, par un message de paix cassant les engrenages de la violence mortifère. Au moment où sont sacrifiés les agneaux, Jésus agneau de Dieu meurt immolé. L’image inaliénable de Dieu présente en tout homme mais rendue opaque par le mal et souvent bafouée est ainsi restaurée dans le Christ.

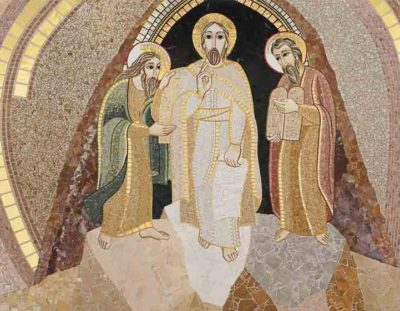

La fête de la Résurrection

Le sombre vendredi saint débouche sur l’aurore de Pâques.

C’est la fête chrétienne fondamentale. Depuis les massacres des Maccabîm, les juifs contemporains de Jésus croyaient fermement à la résurrection des morts à la fin des temps ; mais l’événement est anticipé en Jésus Christ : il est devenu le premier-né d’une multitude d’hommes et de femmes appelés à la vie éternelle auprès de Dieu. La veillée pascale illumine les visages autour de la proclamation de la Parole de Dieu, ancien et nouveau testaments, c’est le renouvellement des promesses de baptême dans les assemblées.

L’évangile de la résurrection oriente donc dès lors vers ce royaume de lumière qui un jour apparaîtra aux yeux de tous, y compris à ceux qui demeurent encore dans la nuit du désespoir.

Christ est vivant ! C’est la victoire définitive de la vie sur toutes les forces de mort, ce qui doit changer notre manière d’être et notre système de valeurs, en nous faisant aujourd’hui sel de la terre et lumière du monde pour que ce monde assoiffé de plénitude en soit transfiguré…

Abbé Alain René Arbez, mars 2025