SACERDOCE DES BAPTISÉS ET MINISTRES ORDONNÉS

Faut-il opposer engagement des laïcs et ministère des prêtres ? Quelles sont les charges spécifiques des uns et des autres ? Nous vous proposons aujourd’hui une réflexion de l’abbé Alain René Arbez.

La crise des vocations presbytérales n’est pas sans conséquences sur la vie ecclésiale et pourrait inciter à minimiser le rôle du prêtre dans les communautés. Plus qu’une question de fonction ou de conjoncture, ne serait-ce pas une dimension fondamentale de l’Eglise qui serait remise en cause?

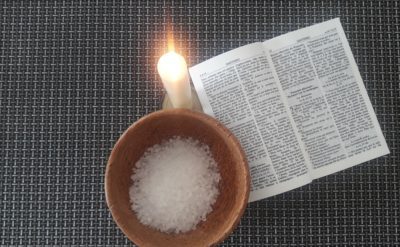

Mission de lumière dans le monde

Comme Vatican II l’a rappelé, l’Eglise est un peuple chargé d’une mission de lumière dans le monde. Il est donc stérile d’opposer engagement des laïcs et ministère des prêtres.

Le prêtre est mandaté par l’évêque au service d’une tâche pastorale qui stimule celle de tous les baptisés : annoncer et témoigner que Dieu est Amour et que Jésus en est le visage. Mais il reçoit une charge spécifique au sein de la communauté pour la vivifier : lui annoncer la Parole de Dieu et célébrer l’eucharistie en son nom.

Un peuple de prêtres

Jésus n’était pas lui-même prêtre officiant au Temple de Jérusalem comme Zakarie et son fils Jean Baptiste, mais il appartenait néanmoins à un peuple de prêtres, une nation sacerdotale (Ex 19,6). Les prophètes avaient déjà proposé à tout observant de la Loi de Moïse d’être prêt à s’offrir soi-même, car le témoignage d’amour et de miséricorde est le plus beau sacrifice qui plaise à Dieu parce qu’il est supérieur aux rituels.

C’est dans cet esprit que la Lettre aux Hébreux nous présente Jésus comme le véritable Grand Prêtre qui – par sa Pâque – nous ouvre le Saint des Saints et nous fait entrer dans l’Alliance renouvelée. Pierre invite par conséquent les chrétiens à devenir « un sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par le Christ » (1 Pi 2,5-9).

Sacerdoce baptismal et ministère presbytéral

Si le sacerdoce baptismal est commun à tous, le ministère presbytéral ne l’est pas.

Lumen Gentium 10 affirme ainsi : « Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre : l’un et l’autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ ».

En parcourant les Actes des Apôtres et les épîtres de Paul, nous découvrons que, dans les temps apostoliques, les Eglises nouvellement fondées ont toutes des ministres locaux non pas élus par le peuple mais mandatés par imposition des mains.

En lien avec les apôtres, c’est le collège des presbytres qui transmet aux ministres le charisme de leur fonction non pas au nom d’une délégation de la communauté mais au nom de Dieu. La communauté ne se donne pas à elle-même, elle se reçoit, et c’est le ministère des évêques et des prêtres qui le rappelle. Il y a d’ailleurs continuité entre les épîtres de Paul et les écrits des Pères apostoliques comme Clément de Rome, Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne qui reconnaissent dans les évêques les successeurs des apôtres ayant reçu l’appel à « paître le troupeau du Seigneur ». Les prêtres sont leurs collaborateurs sur le terrain afin que chaque baptisé trouve en Eglise les moyens de trouver sa place pour accomplir sa vocation « sacerdotale » dans le Christ.

Abbé Alain René Arbez, janvier 2025

Article : prêtres et laïcs – image Baptême et sacerdoce baptismal – Photo de Josh Applegate sur Unsplash